≺プレスリリース≻

2020年12月10日

「あと4年、未来を守れるのは今」キャンペーンを開始

〜パリ協定5周年を迎え、環境団体など67団体が

気候・エネルギー対策の強化を政府に要求〜

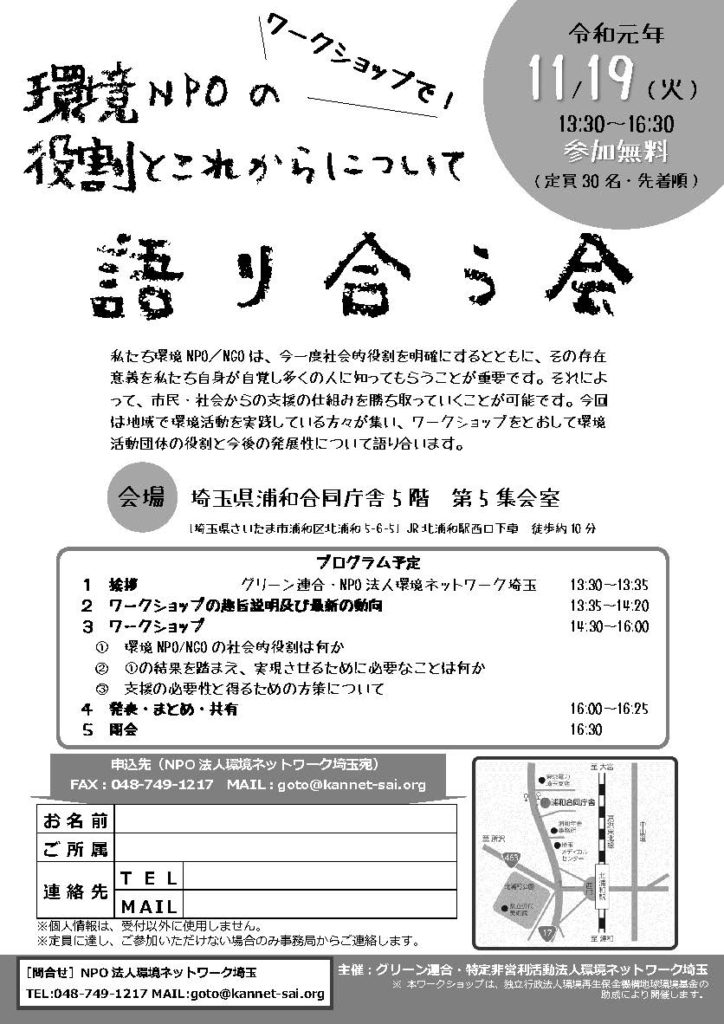

気候関連NGOをはじめとする呼びかけ団体および賛同団体は、12月12日のパリ協定5周年を目前に控え、パリ協定と整合的な削減目標とエネルギー政策の見直しを求めて「あと4年、未来を守れるのは今」キャンペーンを開始します。

政府は現在、「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」の見直し作業を行なっています。今回の見直しは、すでに現実化している気候危機に歯止めをかけるために、パリ協定の1.5度目標と整合的な排出削減目標と道筋を形づくる上で、極めて重要です。本目標を達成するためには、2030年には温室効果ガスの排出を世界全体で半減させる必要があると言われています。しかし、今のままの排出が続いた場合、4年後の2025年から毎年前年比で、非現実的とも言える15%以上の削減をしなければ半減をできないとされています(注1)。昨日公表された「排出ギャップレポート2020」によれば、コロナ禍による今年の排出減は7%程度となる見通しであり、各国の2050年温室効果ガス排出実質ゼロ宣言に、2030年の野心的目標を含む、具体的な計画に落とし込む必要性を強調しています(注2)。

私たちは今まさに岐路に立っていると言えます。日本が今後「4年」どのような気候・エネルギー政策を実行するかで、私たちの未来が決定される最も大事な節目を迎えています。今こそ、再生可能エネルギーへの大幅な転換及び新型コロナウイルス感染からのグリーンな経済回復策を追求すべきときです。

私たち「あと4年、未来を守れるのは今」キャンペーンの呼びかけ・賛同団体は、政府がパリ協定の1.5℃目標に整合した見直しを、原発や現在実用化されていない技術に頼らず、一般の市民、とりわけ将来の環境の影響を受ける若い世代を含むオープンな議論に基づき速やかに行うことを強く要求します。

このキャンペーンは本日からの署名活動に始まり、賛同している各団体がそれぞれ様々な企画を実行して、幅広く市民の声を届けるムーブメントを展開することを目指しています。

(注1)2019年11月に国連環境計画(UNEP)が発表した「排出ギャップレポート(Emissions Gap Report 2019)」によれば、1.5度目標の達成には、2020年から毎年7.6%ずつ温室効果ガスの排出を削減する必要がある。排出削減が遅れるほど、達成可能性が低くなり、2025年まで遅れた場合、毎年15.5%もの排出削減が必要となり、これはほぼ不可能であると述べている。一方で、毎年7.6%減は野心的ではあるが、不可能ではないと述べている。https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/

(注2)https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2020/

【呼びかけ団体 22団体】(数字、アルファベット、五十音順)

350.org Japan、CAN-Japan、eシフト、Fridays For Future Fukuoka、Fridays For Future Kagoshima、Fridays For Future Kyoto、Fridays For Future Nasu、Fridays For Future Osaka、Fridays For Future Shizuoka、Fridays For Future Yokosuka、Green TEA、Protect Our Winters Japan、PV-Net、Spiral Club、環境エネルギー政策研究所、気候ネットワーク

グリーン連合、原子力資料情報室、原水爆禁止日本国民会議、国際環境NGO FoE Japan、国際環境NGOグリーンピース・ジャパン、市民電力連絡会

【賛同団体 45団体】

350 Eigo、350Tokyo、350 中四国ネットワーク、Climate Live Japan実行委員会、Fridays For Future IWATE、Fridays For Future Sendai、Fridays For Future 大宰府、HAHA PROJECT

imageMILL株式会社、LITTLE ARTISTS LEAGUE、NPOレインボー、NPO地域環境デザイン研究所、ecotone、NPO法人こがねい市民発電、NPO法人みたか市民協同発電、NPO法人ワン・シード

NPO法人上田市民エネルギー、NPO法人世田谷みんなのエネルギー、NPO法人北海道グリーンファンド、poco a poco ~あったか未来をつくる会~ from Hiroshima、PV-Net東京、R水素ネットワーク、サステナビリティ日本フォーラム、ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン、ふぇみん婦人民主クラブ、ブルーアースネット広島、ベクレルフリー北海道、一般社団法人 アクト・ビヨンド・トラスト、一般社団法人自然エネルギー共同設置推進機構、一般社団法人所沢市民ソーラー、一般社団法人大磯エネシフト、株式会社ALPHABETCITY、(株)DEPT Company、環境まちづくりNPOエコメッセ、環境市民、市民エネルギーとっとり、自然エネルギー信州ネット、神戸の石炭火力発電を考える会、石炭火力を考える東京湾の会、蘇我石炭火力発電所計画を考える会、足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ、袖ヶ浦市民が望む政策研究所、地球救出アクション97、電力改革プロジェクト、特定非営利活動法人元気力発電所、認定NPO法人環境文明21

本キャンペーンのHP

本件に関する問い合わせ

350.org Japan E-mail:japan@350.org